當家中有親人過世時,繼承問題往往會引起不少爭議,尤其是涉及到房屋等不動產時,房屋繼承順位配偶的應繼分為何?遺產繼承順位及比例怎麼看?遺產特留份遭侵害怎麼辦?

如果你正面臨這樣的情況,或是對遺產繼承的規定感到困惑,別擔心,志文律師整理了民法繼承順位圖,並逐一解釋這些法律問題,讓你秒懂民法繼承順位及應繼分、特留分等關鍵重點!

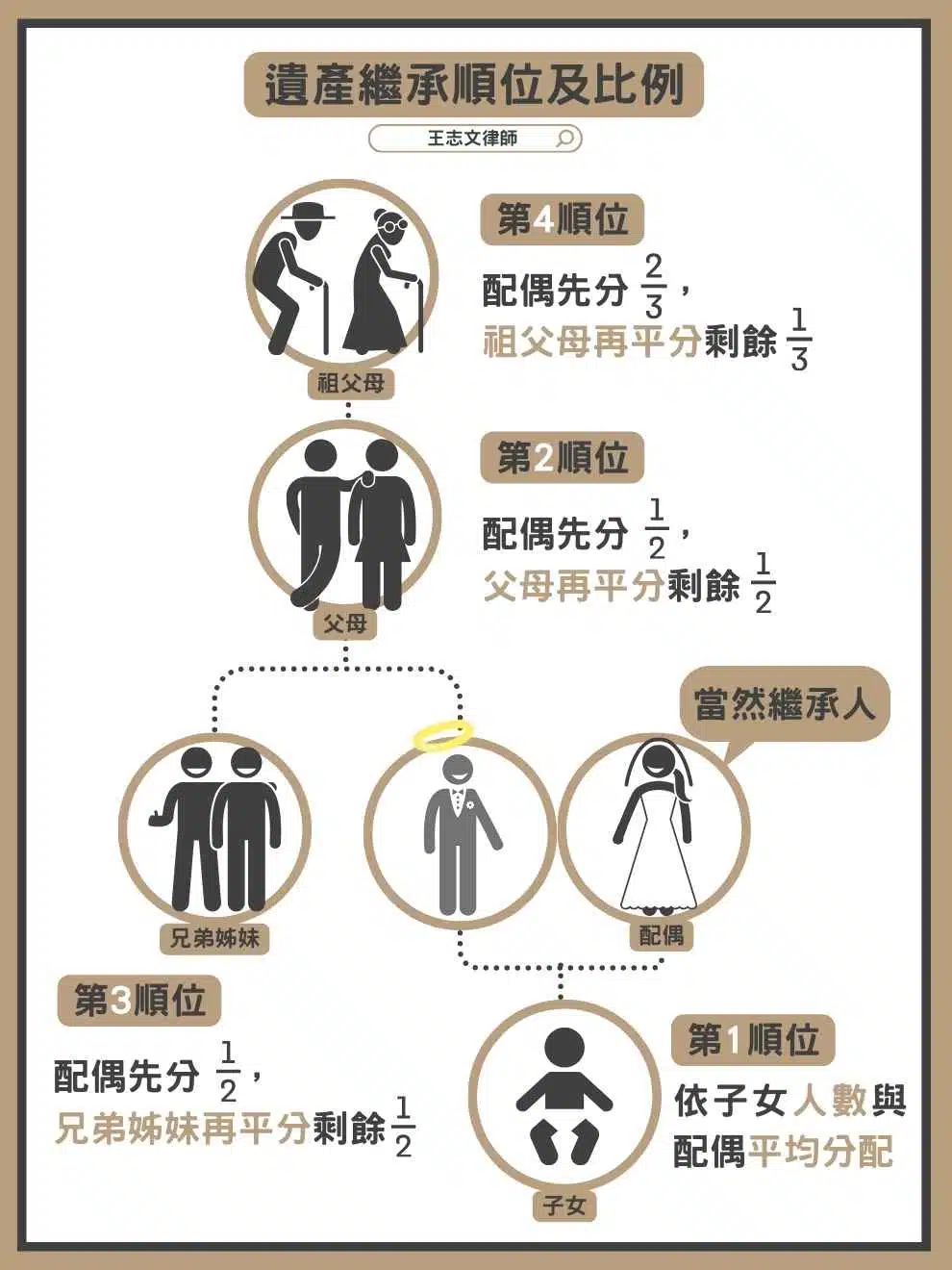

遺產繼承順位及比例圖

民法繼承順位

依民法第1138條,配偶是當然繼承人,和其他順位的繼承人一起按比例繼承。

- 第一順位:直系血親卑親屬。

包括子女、孫子女,以親等近的為優先,也就是子女先繼承,如果子女拋棄繼承,由孫子女繼承,孫子女拋棄繼承,才由父母繼承。

- 第二順位:父母。

如果是養父母,且被繼承人死亡時收養關係仍存續,則養父母有繼承權。

- 第三順位:兄弟姊妹。

除同父同母外,也包括同父異母、同母異父的兄弟姊妹,而婚生子女與養子女,及養子女間都是兄弟姊妹。

- 第四順位:內(外)祖父母。

如果是收養關係,則由養父母的父母繼承。

單身遺產繼承順位

如果未婚,也無子女,那麼就會由第二順位的繼承人繼承,如果父母已逝世,則由第三順位繼承人繼承,以此類推。如果無人繼承,遺產會歸屬國庫。

無子女繼承順位

如果未婚也無子女,繼承順序同上述「單身遺產繼承順位」。

如果有配偶,無子,那麼配偶會和第二順位的繼承人一起繼承。如果父母已逝世,配偶則和第三順位繼承人一起繼承,以此類推。

離婚後繼承順位

如果有子女,則由子女繼承全部遺產,如果無子女,則由第二順位的繼承人繼承,如果父母已逝世,則由第三順位繼承人繼承,以此類推。

房子繼承順位

房屋繼承順位和上述繼承順位相同。

有疑問的是,如果被繼承人有數棟房子,誰繼承哪一棟?房屋繼承順位可以指定配偶嗎?

- 可以透過預立遺囑的方式,指定房地給特定繼承人繼承。但也要注意房屋及土地的市價,避免侵害其他同順位繼承人的特留分。

否則被侵害特留分的繼承人,可以類推適用民法第1225條規定,向其他有領得遺產的繼承人行使扣減權。

- 被繼承人未立遺囑,繼承人們可以透過協議分割、分別共有,或公同共有登記,來繼承不動產。

- 協議分割:

繼承人可以自行協議繼承部分,且不用依應繼分規定的比例分配,經繼承人全體同意,在分割協議書上簽名、印鑑章用印後,送交至地政事務所登記。 - 分別共有:

是繼承人間按比例分別持有同一不動產,例如:甲、乙、丙繼承A屋,可以登記甲、乙、丙分別共有A屋,應有部分各為3分之1,這樣的好處是甲、乙、丙三人可以各自買賣自己的應有部分。但如果要出租等管理行為,就需要徵得全體共有人同意註1。 - 公同共有:

全體繼承人共同繼承同一棟房子,或同一塊土地,因此如果要賣,要經過全體共有人的同意才可以處分,較不方便,就算是出租,也要經過公同共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意才可以出租(民法第820條第1項前段)註2。

因此如果繼承人間就遺產該如何分配沒有共識,無法辦理協議分割、分別共有登記,或分管契約的話,建議可以先與律師討論是否要提起遺產分割訴訟。

- 協議分割:

特留分應繼分

- 應繼分是法律預設每位繼承人應該繼承的分額(民法第1144條)。

- 特留分是指法律保障繼承人最少可以繼承多少比例的遺產(民法第1223條)。

以下以600萬元遺產為例,介紹應繼分、特留分如何計算:

| 繼承順序(民法第1138條) | 繼承人 | 應繼分計算 (第1144條規定) | 特留分計算(民法第1223條規定) | 以600萬元遺產為例,實際分配金額 |

| 一 | 直系血親卑親屬+配偶 | 依子女人數+配偶,應繼分平均分配。 | 應繼分的1/2。 | 1.配偶與5名子女共同繼承時,配偶及子女每個人的應繼分為100萬(遺產600萬*1/6)。 2.配偶應繼分為100萬,子女應繼分各為100萬,特留分則為應繼分的1/2,亦即配偶與5名子女各為50萬。 |

| 二 | 父母+配偶 | 配偶應繼分1/2,父母應繼分共1/2。 | 應繼分的1/2。 | 1.配偶與父母共同繼承時,配偶應繼分1/2,為300萬(遺產600萬*1/2);父母2人共分得應繼分1/2,共300萬(遺產600萬*1/2),各150萬(600萬*1/2)。 2.父母應繼分各為150萬,特留分則各為應繼分的1/2,亦即75萬。 |

| 三 | 兄弟姊妹+配偶 | 配偶應繼分1/2,兄弟姊妹應繼分共1/2。 | 應繼分的1/3。 | 1.配偶與5名兄弟姊妹共同繼承時,配偶應繼分1/2,為300萬(遺產600萬*1/2);兄弟姊妹共分得應繼分1/2,共為300萬元(遺產600萬*1/2),兄弟姊妹應繼分各為60萬(300萬*1/5)。 2.兄弟姊妹應繼分各為60萬,特留分各為應繼分的1/3,亦即各為20萬。 |

| 四 | 祖父母+配偶 | 配偶分得2/3,祖父母應繼分共1/3。 | 應繼分的1/3。 | 1.配偶與祖父母共同繼承時,配偶應繼分2/3,為400萬(遺產600萬*2/3);祖父母2人應繼分共1/3(遺產600萬*1/3),共200萬,祖父、母各別應繼分為100萬(200萬*1/2)。 2.祖父母應繼分各為100萬,特留分各為應繼分的1/3,亦即各為33.3萬。 |

特留分扣減權

依照民法第1187條規定:「遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內,得以遺囑自由處分遺產。」,也就是說,遺囑人處分遺產不可以違反特留分規定,否則被侵害特留分的繼承人,可以類推適用民法第1225條規定,向其他有領得遺產的繼承人行使扣減權。

但要注意的是,繼承人行使特留分扣減權的期間限制,類推適用民法第1146條第2項規定,應在知悉被侵害的2年內行使,如果這段期間繼承人都不知道遺囑內容履行會侵害特留分,也要在繼承開始(被繼承人死亡)時起10年內行使註3。

遺產侵占、盜領遺產追訴期

- 常見刑事責任:

- 擅自拿死者的存摺及印章至臨櫃提領款項。

填寫提款單、盜蓋已死亡親人之印章,並將這些文書交付給金融機構承辦人員辦理提款,並將領得的款項據為己有等行為,同時觸犯偽造私文書罪、行使偽造私文書罪,及侵占罪註4。前述之罪追訴期為20年。 - 擅自竊取已死亡親人之提款卡前往ATM提款、網路銀行轉帳。

已死亡親人名下甲之存款、股票均係遺產,非經全體繼承人之同意不得處分,乙仍以原本知悉之網路銀行帳號密碼、提款卡密碼之便,及利用網路銀行、提款機無法辨識甲已死亡而無法操作或授權操作之不正方法,乙以網路轉帳、操作ATM提款之方式,取得甲名下帳戶內存款,觸犯刑法第339條之3第1項、刑法第339條之2第1項之罪註5。前述之罪追訴期為20年。 - 拿死者的印章將死者所有不動產過戶到自己名下。丙管理母親之財產多年,母親死亡後,竟逾越母親之授權,基於偽造私文書之犯意,持母親之印章,擅自蓋用在事先製作之信託契約書,將母親之7筆土地均信託登記予丙之不實信託契約書。嗣後丙向地政事務所,申請將母親所有上開7筆土地以信託為由,移轉登記予丙,觸犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪及第214條之使公務員登載不實罪註6。

行使偽造私文書罪追訴期為20年,使公務員登載不實罪追訴期為10年。 - 不過法官也不是這麼不近人情,當行為人是為了支付被繼承人的醫藥費、喪葬費,而未經全體繼承人同意即動用遺產,有法院實務見解認為,應依行為人之社會地位、能力、智識程度及有無民法上無因管理、委任關係不因當事人一方死亡而消滅(民法第550條但書)等一切因素納入考量,以判斷行為人主觀上是否有犯罪之故意、有無意識其行為之違法且能否避免等情,而分別為有、無罪、免刑或減輕其刑等舉措註7。

- 擅自拿死者的存摺及印章至臨櫃提領款項。

- 常見民事責任:遺產遭侵占,除了刑事責任以外,最重要的是把錢拿回來,而有民事責任的請求權,也要注意消滅時效的問題!

- 侵權行為、不當得利:

繼承人甲於被繼承人乙死後,提領乙帳戶內之財產,屬乙之遺產。雖然乙生前同意甲領取用以支付醫藥費,然而乙死亡後,已無從再授權甲領取,則甲領取此部分款項,自無法律上之原因,且侵害其他繼承人之權利,從而其他繼承人可以依不當得利及侵權行為法律關係請求甲前開款項予乙之全體繼承人註8。

不當得利返還請求權消滅時效為15年;侵權行為損害賠償請求權消滅時效為2年。 - 塗銷移轉登記:

被繼承人甲死亡後,繼承人乙未經全體繼承人之合意,逕自辦理分割繼承登記,侵害丙因繼承取得之所有權,丙得依民法第767條第1項中段規定,請求乙塗銷繼承登記註9。請求權時效為15年。

僅係單純繼承財產所有權受侵害,與民法第1146條繼承回復請求權之規定無涉(也就是不適用民法第1146條消滅時效的規定)註10。 - 繼承回復請求權:依遺囑內容實施結果致繼承人應得之金額不足特留分(侵害繼承權)時,特留分被侵害之繼承人,得適用或類推適用民法第1225條規定,行使特留分扣減權,該扣減權性質上屬物權之形成權,民法就此雖未設有規定,惟特留分權利人行使扣減權,與正當繼承人行使繼承回復請求權之法律效果相類似,就消滅時效的規定可類推適用民法第1146條第2項,自知悉其特留分權因遺囑內容之履行,因而受有損害之時起,2年間不行使而消滅;自繼承開始時起逾10年者亦同同註9。

- 侵權行為、不當得利:

延伸閱讀:

‧應繼分 特留分計算?遺囑房屋只分1人有效?一算式全攻略

‧一看就懂!拋棄繼承時效3個月內流程,快速辦理圖解指南

如果有任何法律問題需要協助,請點擊下方按鈕,讓志文律師協助您保護自己的權益。

註1:臺灣新北地方法院105年度訴字第351號判決、最高法院86年度台上字第3020號判決。

註2:臺灣高等法院112年度上字第892號判決。

註3:最高法院111年度台上字第745號判決。

註4:臺灣高等法院111年度上更一字第127號判決。

註5:臺灣臺中地方法院112年度簡字第1819號判決。

註6:臺灣彰化地方法院106年度訴字第270號判決。

註7:最高法院111年度台上字第1451號判決。

註8:臺灣高等法院99年度家上字第94號判決。

註9:臺灣高等法院高雄分院111年度重家上更一字第4號判決。

註10:臺灣高等法院111年度重上字第489號判決。